Aufstieg und Fall der spanischen Volksfront

Die spanische Volksfront wird nicht nur in Spanien romantisiert. Dabei wird übersehen, dass die Volksfront ein Zweckbündnis war, um eine Wahl zu gewinnen und nicht um ernsthaft zu regieren.

Als im Sommer 2024 die “Nouveau Front Populaire” besser als erwartet bei den französischen Parlamentswahlen abschnitt, sah sich die europäische Linke darin bestätigt, dass man gemeinsam den Rechtsruck besiegen kann. Doch das Bündnis krankte an den typischen Symptomen, die eine Volksfront mit sich bringt. Um diese besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Geschichte der spanischen Volksfront “Frente Popular” (1936/37), welcher nur ein kurzes Leben vergönnt war.

Republikanische Dämmerung

Die republikanisch-sozialistische Koalition hatte im Dezember 1931 Spanien nur acht Monate lang regiert, bevor es zum ersten Split kam: In den Monaten zuvor zeigten sich bereits die ersten Risse im republikanischen Lager, als sich rechts- und linksgerichtete Republikaner·innen in wichtigen Verfassungsfragen nicht einigen konnten. Noch auffälliger war jedoch der anhaltende Konflikt zwischen der zentristischen Radikalen Partei und der Sozialistischen Partei. Der radikale Führer Alejandro Lerroux zog sich im Dezember 1931 aus der Regierung zurück, nachdem die Sozialist·innen beschlossen hatten, weiterhin in der Regierung zu bleiben.

Die Fragmentierung des republikanischen Lagers war ein komplexer Prozess mit weitreichenden Konsequenzen für die Entwicklung der Spanischen Republik. Der breite republikanische Konsens zerbrach, die Überreste der Bewegung waren in der politischen Mitte tief gespalten. Während Lerroux sich nach rechts orientierte, versuchte der republikanische Ministerpräsident Manuel Azaña die linken Kräfte zu sammeln. Dieser Versuch war jedoch weniger erfolgreich als erhofft: Im November 1933 wurden vorgezogene Neuwahlen angesetzt, und die Sozialist·innen entschieden sich, nicht mehr auf einer gemeinsamen republikanisch-sozialistischen Liste anzutreten.

Diese Wahlen führten zu einer verheerenden Niederlage für die bisherige Regierung. Fast alle republikanischen Parteien verloren eine erhebliche Anzahl von Sitzen. Einige Parteien, wie die Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), wurden nahezu ausgelöscht. Nur Lerroux’ Radikale Partei konnte ihre Sitzzahl von 90 auf 102 erhöhen. Die Sozialist·innen stürzten auf 56 Sitze ab und halbierten damit beinahe ihre parlamentarische Vertretung. Der klare Sieger der Wahlen von 1933 war die Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), ein Bündnis katholisch-konservativer und antiliberaler Parteien unter der Führung des Populisten Gil Robles, der nicht davor zurückschreckte, faschistische Taktiken zu imitieren. Der Niedergang der republikanisch-sozialistischen Koalition lässt sich somit auf mehrere Faktoren zurückführen: die Spaltung des republikanischen Lagers, die Alleingänge der Sozialistischen Partei, die Wahlenthaltung der Anarchist·innen und ein neues Wahlsystem, das breite Wahllisten begünstigte und der vereinten antiliberalen Rechten zugute kam.

Revolution als Gebot der Stunde

Manuel Azaña war sich daher bewusst, dass nur die Wiederherstellung der republikanisch-sozialistischen Koalition einen zukünftigen Wahlsieg ermöglichen konnte. Doch 1933 bestand wenig Interesse an einer Wiedervereinigung, vor allem bei den Sozialist·innen. Während gemäßigte Stimmen wie Indalecio Prieto offen für Gespräche mit Azaña waren, bestand die größte Hürde darin, prominente Persönlichkeiten wie Francisco Largo Caballero zu überzeugen, das frühere Bündnis wiederherzustellen. Der Gewerkschaftsführer misstraute den bürgerlichen Republikanern, da sie ständig Kompromisse und Zugeständnisse forderten, die für die Sozialist·innen schwer zu akzeptieren waren.

Während die Sozialist·innen an republikanische Vereinbarungen gebunden waren, wurde das linke politische Spektrum zunehmend kompetitiver: Die kleine Kommunistische Partei und die starken anarchistischen Gewerkschaften gewannen an Einfluss. Ohne die republikanische Koalition konnten die Sozialist·innen freier agieren und waren entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen. Als die CEDA im Oktober 1934 in die Regierung Lerroux eintrat, witterten die Sozialist·innen einen faschistischen Staatsstreich. Beunruhigt durch die Repressionen gegen Sozialist·innen in Deutschland und Österreich, riefen sie einen Generalstreik aus und griffen zu den Waffen. Der Aufstand wurde in einigen Gebieten rasch niedergeschlagen, während er in anderen, wie beispielsweise in Asturien, über eine Woche anhielt, bis er von der Armee brutal beendet wurde.

Die Revolution von 1934 hinterließ jedoch nicht nur ein symbolträchtiges Erbe, sondern ebnete auch den Weg für die Volksfront: Sozialist·innen, Kommunist·innen und Anarchist·innen vereinten sich im Kampf gegen die Regierung – wenn auch ohne unmittelbaren Erfolg. Die Gefängnisse füllten sich mit politischen Gefangenen und liberale Anwälte besuchten die Inhaftierten in den Zellen. In Katalonien landeten die regierenden Linksrepublikaner (Esquerra) ebenfalls hinter Gittern, nachdem sie die „Katalanische Republik innerhalb der Föderativen Republik Spanien“ ausgerufen hatten. Die politische Rechte warf nun Separatist·innen, liberale Republikaner·innen, Sozialist·innen, Kommunist·innen und Anarchist·innen in einen Topf und schuf so einen gemeinsamen Feind, der in der Realität so kaum existierte.

Aus Alt macht Neu

Bis zum Eintritt der CEDA-Minister in die Regierung hatte sich das linke republikanische Lager stark gewandelt. Im Frühjahr und Sommer 1934 fusionierten mehrere kleinere republikanische Parteien zur Izquierda Republicana unter Azañas Führung, während sich aus radikalen Abspaltungen die Unión Republicana formierte. Diese neuen Gruppierungen hatten jedoch eine begrenzte soziale Basis, was ein zentrales Problem des historischen Republikanismus offenbarte: Er war größtenteils eine intellektuelle Staatsidee ohne breite Massenunterstützung. Ohne die Mobilisierungskraft der Sozialistischen Partei und der Gewerkschaften war eine rein republikanische Bewegung zum Scheitern verurteilt.

Im Sommer 1935 reiste Azaña durch das Land und sprach vor Hunderttausenden von Menschen. Seine discursos en campo abierto (große Open Air Veranstaltungen) waren ein großer Erfolg und zeigten, dass ein erheblicher Teil der Wählerschaft die Wiederherstellung der republikanisch-sozialistischen Allianz befürwortete. Überraschend kam auch Unterstützung aus Moskau: Die Komintern hatte aus den Fehlern in Deutschland gelernt und verabschiedete sich von der Sozialfaschismus-Doktrin. Stattdessen rief sie die kommunistischen Parteien auf, sich mit Sozialist·innen und Liberalen gegen den Faschismus zu verbünden – unter dem Banner der „Volksfront“.

Nach langen Verhandlungen unterzeichneten verschiedene linke republikanische, sozialistische und kommunistische Parteien am 15. Januar 1936 ein Bündnis – gerade rechtzeitig für die bevorstehenden Wahlen. Die Spanische Volksfront war geboren. Sie einigte sich auf eine Amnestie für die politischen Gefangenen von 1934, die Fortsetzung der revidierten Agrar-, Militär- und Bildungsreformen sowie die Wiederherstellung des katalanischen Autonomiestatus. Durch gemeinsame Wahllisten wollten sie das Wahlsystem zu ihrem Vorteil nutzen. Die Unterstützung der anarchistischen Gewerkschaften sollte ihre Erfolgschancen weiter erhöhen.

Kurzlebiger Triumph

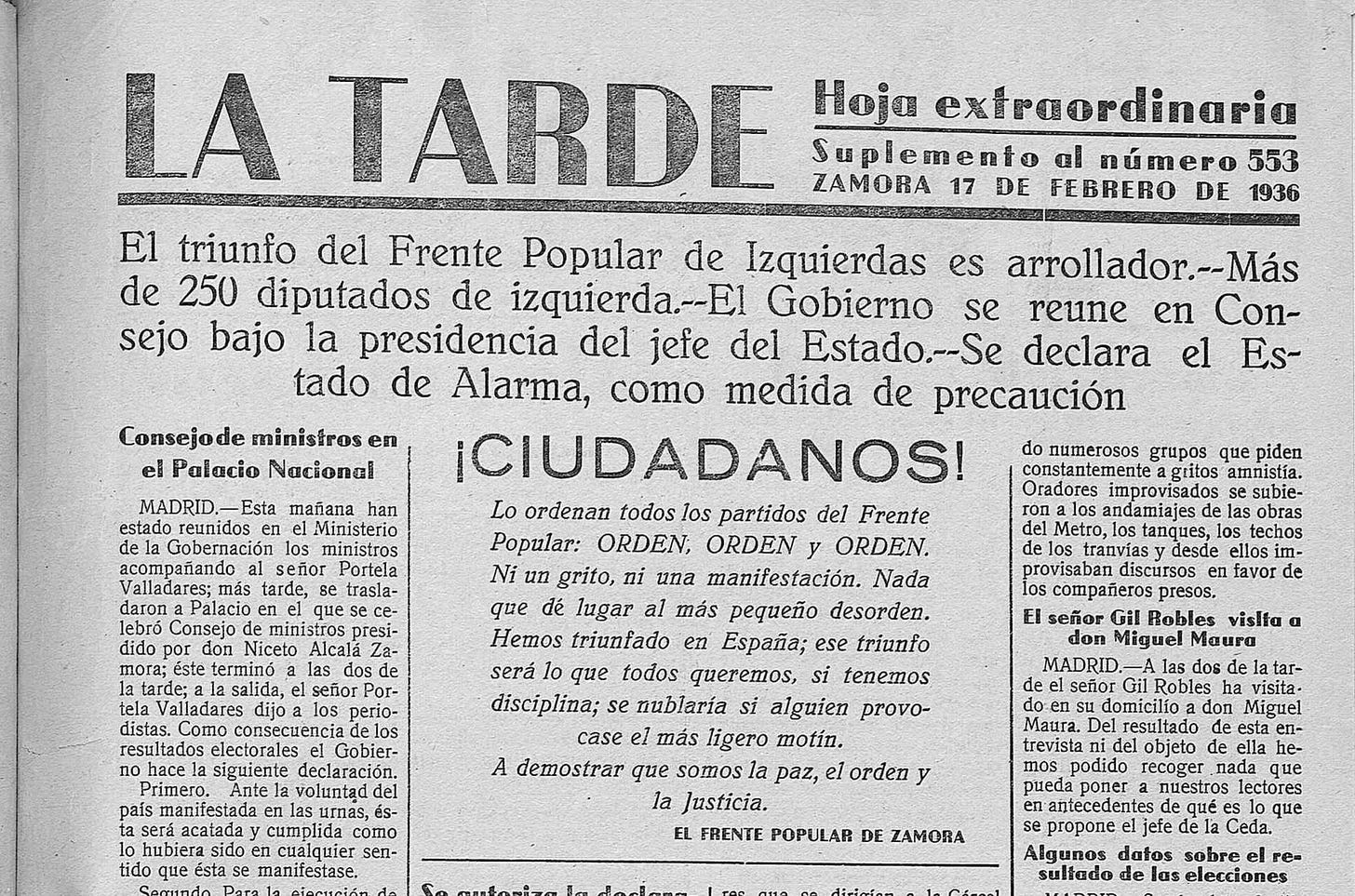

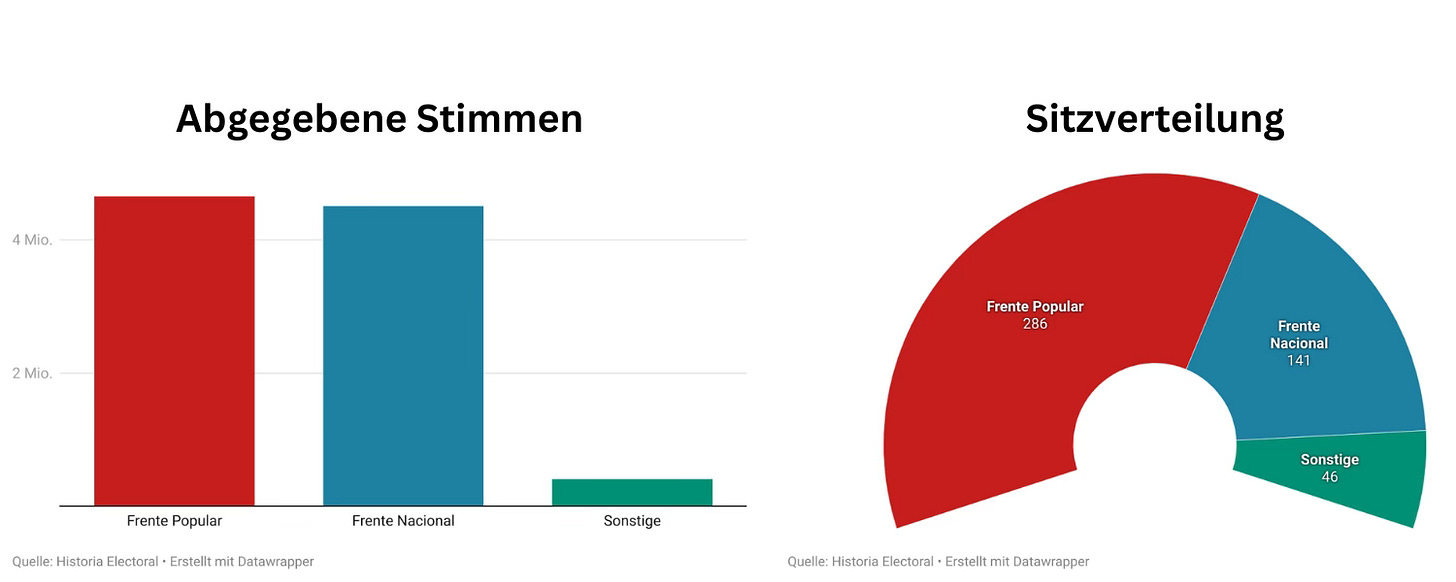

Am Wahltag, dem 16. Februar 1936, ging die Strategie auf: Obwohl die Volksfront nur mit knappem Vorsprung gewann, sicherte ihr das Wahlsystem eine komfortable Mehrheit im Parlament. Doch wie zuvor vereinbart, traten weder Sozialist·innen noch Kommunist·innen in die Regierung ein. Azaña führte eine rein republikanische Regierung an.

Die Volksfront war jedoch nur ein Mittel zum Wahlsieg. Das Minimalprogramm, das im Januar vereinbart worden war, wurde bald zum Streitpunkt zwischen der Regierung, den Sozialist·innen und Anarchist·innen, die weitergehende Reformen forderten. Streiks und politische Gewalt von extremistischen Gruppen beider Lager destabilisierten die Regierung. Gleichzeitig verschworen sich Teile des Militärs gegen sie, was im Juli 1936 zum Putsch und schließlich zum Spanischen Bürgerkrieg führte.

In den Gebieten, in denen die Volksfront im Februar 1936 besonders stark war, wurde der Aufstand niedergeschlagen. Laut dem Historiker Gabriel Jackson war die organisatorische Struktur der Volksfront entscheidend für die Zerschlagung der rebellierenden Generäle. Als sich der Putsch zu einem ausgewachsenen Krieg entwickelte, wurde die republikanische Regierung zu einer echten Volksfront-Regierung: Unter der Führung von Largo Caballero bestand das Kabinett aus Sozialist·innen, Republikaner·innen, Kommunist·innen, katalanischen Republikaner·innen und sogar Anarchist·innen. Caballero stand, laut Gabriel Jackson, „einem Kabinett vor, das alle Elemente der Volksfront repräsentierte: Mittelklasse, Regionalisten, Marxisten und Anarchisten“. Besonders bemerkenswert war die Aufnahme der Anarchistin Federica Montseny, die als erste Frau Ministerin in Spanien wurde.

Diese wahre Volksfront-Regierung war jedoch nur von kurzer Dauer. Sie hielt lediglich bis Mai 1937, als Juan Negrín das Amt des Regierungschefs übernahm. Sein neues Kabinett repräsentierte nicht mehr die gesamte Volksfront-Bewegung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich sowohl die Prioritäten als auch die Einflussverhältnisse verschoben: Die Republik musste den Krieg gewinnen, und obwohl die Sowjetunion die republikanische Sache nur halbherzig unterstützte, war ihr Einfluss auf die politische Landschaft im ganzen Land spürbar. Die Volksfront war tot.

Letztendlich war die Volksfront ein Bündnis zwischen Sozialliberalen, Sozialist·innen, Kommunist·innen und Anarchist·innen, um die antiliberale Rechte von der Macht fernzuhalten. Die größte Stärke der Volksfront war zugleich ihre größte Schwäche: Sie war ein effektives Wahlbündnis – aber keine tragfähige Regierungskoalition. Zu vage war das Minimalprogramm und zu groß waren die tatsächlichen ideologischen Unterschiede. Um Erfolg zu haben, braucht man ein gemeinsames ambitioniertes aber pragmatisches Programm, dem sich alle uneingeschränkt verpflichten - auch wenn die Revolution auf einen anderen Tag verschoben werden muss.

Mehr zur Spanischen Geschichte präsentiert Christoph Pleininger in seinem Podcast re:spaña